今年國慶日當天出現了三個沒有參加預演的「神秘嘉賓」,其中之一是中科院發展的「中翔三型」UAV。其實「中翔三型」這個名稱是我在軍事雜誌上看到的,我找遍了官方資料,也找不到哪裡有提到這兩架UAV叫做「中翔三型」,只有在機身上可以看到「中翔001」和「中翔002」字樣。所以我不能確定這個「三型」是不是雜誌自己的推論,還是來自軍方提供給雜誌的資料中。

我在『天隼UAV淡出舞台?』曾稍微提到了中科院裡「天隼二型」和「中翔二型」的兄弟之爭。在2004年舉辦的桃園航太嘉年華活動,曾經同時展出這兩款UAV。即使對軍武沒有什麼研究的人,也很容易就發現「中翔三型」和「中翔二型」的外型已經有很大的不同:

「中翔二型」最引人注目的地方,就是帶有翼胴融合味道的設計:

相形之下,「中翔三型」的設計反而略嫌傳統,甚至還有點「天隼一型」的影子:

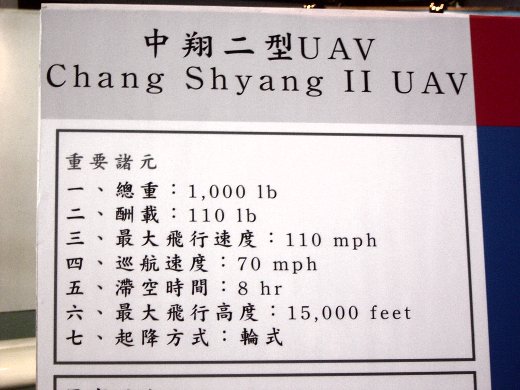

因為機緣巧合,我得以對「天隼二型」的發展歷程有些了解。然而對於「中翔」UAV,我卻是所知甚少。中科院在桃園航太嘉年華所提供的「中翔二型」性能諸元,也只有如下寥寥幾行而已:

所以我在軍聞社的網站裡搜尋了一下,找到的相關報導中時間最早的題為『UAV無人飛行載具極具高經濟效益』(發稿日期:1999/09/03),部分文字如下:

(軍聞社記者呂世民台北三日電)中科院自行研發的一架「UAV無人飛行載具」,在三日進行飛試時迫降損壞,這是中科院以其設計高性能教練機及戰鬥機的豐富經驗,所完成的無人戰術飛機。

…此外「UAV無人飛行載具」的翼長十九呎、全長十五呎、高度五呎,是以輪式起飛及降落;它的主要功能為視距內遙控飛行、日間偵照、即時資訊傳輸及長時間滯空飛行。…

軍聞社沒有提到這架UAV的名稱,但根據當時《自由時報》和《聯合報》的報導,這架UAV已於同年6月27日由當時的連戰副總統命名為「中翔號」。兩報指出,中科院總共製造4架原型機,失事的那一架編號003。此外,這兩份報紙一致指出,這架中翔號墜機後起火燃燒,所以應該不只是軍聞社所說的「迫降」而已。兩報都敘述中翔號重950磅,長6.5公尺,寬8公尺,因此可推論其資料得自同一來源(也許就是中科院航研所),只是這組數據跟軍聞社提供的有明顯出入,軍聞社所描述的尺寸小了一號。不知誰是誰非?

值得注意的是,聯合報同時刊出一張翻拍航研所提供的照片,照片中的中翔號外型跟在桃園展出的一模一樣,唯一不同的是起落架,主起落架呈倒V字型,而鼻輪的torque scissors link(這個詞怎麼翻譯啊?)在前,不像桃園那架的向後。本文第二張「中翔二型」照片裡其實就有這種構型UAV的影像(已用黃色圈起的部分),下面是放大的圖:

這張圖應該是在印刷時因為水平和垂直比例調整不一致,而讓照片的的UAV略顯短胖。經過調整後,看起來就比較順眼了:

軍聞社在同年12月的一篇報導中證實了「中翔」這個名稱,而且明指出是「中翔二號」。不過這篇題為『中科院在資訊月展出中翔二號戰術型無人飛機』(發稿日期:1999/12/04)的報導,卻提供了跟過去不同的尺寸資料,而這組數字反而跟前述兩報的資料相近:

(軍聞社記者林宜慶台北四日電)中科院開發的無人飛行載具(UAV)中翔二號,首度在資訊月國防館展出,此小型飛機為一多用途之戰術型無人飛機,將來更可提供軍事及民生等多種用途,為我航太科技重大突破。

…中科院表示,中翔二號已在今年二月,於清泉崗機場展開飛行試驗,具良好短場起降性能,機身翼展廿五呎、全長十九呎、高度六呎,具有全自動飛行能力,採用衛星導航,本身具有兩套鏈路系統、可有效防止敵人電波干擾,鏈路資料均加密,減少資料被敵人破獲的機會;同時,機上配備之偵照系統,可於日夜間執行目標搜尋及定位,高速之微處理機及數據鏈可快速處理資訊,並即時傳輸影像至地面導控站。…

既然有「二號」,理當也有「一號」,只是它的廬山真面目到底如何,諸位網友前輩可有人看過?

UAV 操控和民間一般的 FPV 相信有許多不同

但不知差異點有多大 尤其是在 Wireless Video transmitter的功率不知差異為何? 一般民用和玩樂FPV用的最多用到 1000mW 而已 波段是 1.2G, 2.4G, 5.8G 但還真的越低頻越好使用

很精彩的網站 偶而路過 滿喜歡這個網站的

加油~

FPV:

感謝您的鼓勵。有空常來坐!